Unter Batteriespeicher versteht man ein System, das elektrische Energie chemisch speichert und bei Bedarf in der Form von Elektrizität wieder abgibt. Bei der Umwandlung entstehen geringfügige Verluste, welche sich je nach Art des Batteriespeichers unterscheiden. Die gängigsten Technologien umfassen Lithium-Ionen und Natrium-Ionen Batterien.

In nur wenigen Jahren sind tausende neue dezentrale Photovoltaik-Anlagen errichtet und an das europäische, österreichische und steirische Stromnetz angeschlossen worden. Hierdurch wurde ein wesentlicher Beitrag zur angestrebten Energiewende und zur Förderung der regionalen Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequellen geleistet. Zuletzt gingen damit jedoch auch stark steigende Netzbelastungen und Herausforderungen bei der Laststeuerung aufgrund der unstetigen Einspeisung von Strom einher. Genau an dieser Stelle bieten Speicher vielversprechende Chancen, die in diesem Beitrag genauer beleuchtet werden.

Batteriespeicher sind eine von mehreren Möglichkeiten, Flexibilitäten im Stromsystem zu heben. Im Beitrag legen wir den Fokus auf die neuesten Entwicklungen im Umfeld von Speichern und Flexibilitäten, auf volkswirtschaftliche Vorteile und die sogenannte Co-Location (Kombination von kommerziellen Speichern und erneuerbarer Erzeugung wie z.B. PV) und auf die notwendigen Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb von Stromnetzen bei zunehmend volatilen Märkten.

Grund 1: Steigende Netzbelastung

In den vergangenen Jahren sind – auch auf Grund politischer Ambitionen zur Erreichung von erneuerbaren Ausbau- und Klimazielen – viele tausende dezentrale Photovoltaik (PV)-Anlagen allein in der Steiermark an das heimische Stromnetz angeschlossen worden. Dies bewirkte eine rasche Dezentralisierung der historisch bedingt sehr zentralen Stromerzeugung und fordert Netzbetreiber zunehmend beim Überwachen und Ausbalancieren eingespeister und nachgefragter Strommengen.

Vermehrt gedrehte Phasen der Stromflussrichtung

Historisch betrachtet erzeugten einige wenige große Erzeugungseinheiten Strom, welcher über höhere Netzebenen (Übertragungsnetz) bis in die niedrigsten Netzebenen (Verteilnetzebenen) zu vielen kleinen Verbrauchsanlagen, bspw. Haushalten floss. Aktuell und künftig kommt es immer öfter zu gedrehten Phasen der Stromflussrichtung – nämlich von den unteren zurück in höhere Netzebenen. Sichtbar wird dies speziell auf der Verteilnetzebene, da sogenannte Prosumer meist in den niedrigsten Netzebenen angeschlossen sind und Strom nicht nur vom öffentlichen Netz beziehen (Consumer), sondern auch in dieses einspeisen (Producer).

Beispiel: der 6. April 2025

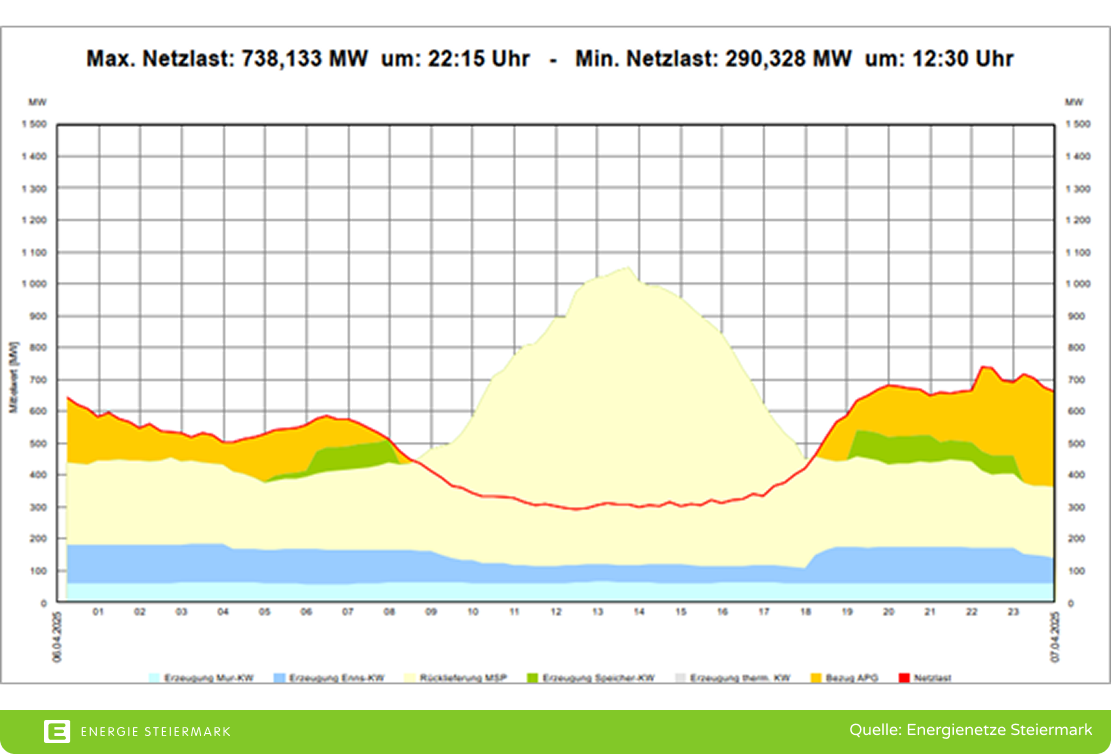

Gut ersichtlich werden diese gedrehten Phasen in der Abbildung 1, welche den Lastgang des 110-kV Hochspannungsnetzes der Energienetze Steiermark GmbH an einem sonnigen Sonntag im April mit geringem Stromverbrauch (rote Linie) darstellt. Der Strommix an diesem Tag setzt sich u. a. zusammen aus: Wasserkraftwerk (blau), Speicherkraft aus Wasser (grün), Bezug aus dem APG-Netz (orange) und vielen dezentralen Erzeugungsanlagen unter anderem Wind, PV und Kleinwasserkraft (hellgelb).

Grundsätzlich werden alle Strommengen, die in den unteren Netzebenen nicht verbraucht werden, in die jeweils nächsthöhere Netzebene verschoben.

Der hohe Anstieg der Rücklieferungen aus der Mittelspannung in das 110-kV Netz ergibt sich an diesem Tag aus einem Mix der lokal nicht verbrauchten hohen PV- und Wind-Erzeugung.

Zwischen 8 Uhr und 18 Uhr übersteigt dann die erzeugte Strommenge den lokalen Bedarf (Netzlast). Diese Menge muss wiederum in die nächsthöhere Netzebene (Übertragungsnetz der APG) verschoben werden. Wird die Strommenge nicht innerhalb Österreichs verbraucht, gelangt sie ins europäische Stromverbundsystem (Stromexport).

Abbildung 1: Tagesbericht 06.04.2025, 110 kV Lastgang, Energienetze Steiermark GmbH

Dieses Beispiel zeigt, dass…

- Batteriespeicher für den versorgungssicheren Netzbetrieb an Stellenwert gewinnen und eine temporäre, teils sogar mobile Ergänzung zum klassischen Netzausbau sein können.

- Flexibilität in der Steuerung gewonnen wird. Netzbetreiber beobachten den Zustand ihrer Netze sehr engmaschig und können bei Auftritt lokaler Netzrestriktionen unterschiedliche Maßnahmen treffen, um die Versorgungssicherheit zu garantieren.

- die zeitgleiche lokale PV-Einspeisung - und damit verbundene Netzbelastungen - durch den Einsatz von Speichern vermindert werden können. Speicherlösungen sind besser, als punktuell abregeln zu müssen.

- volkswirtschaftlich betrachtet Speicher einen Mehrwert darstellen, da kW-Speicher günstiger sind als flächendeckender kW-Netzausbau.

- mit der netzdienlichen Fahrweise von Batteriespeichern, auch „Netzbooster“ genannt, eine zusätzliche und unter bestimmten Bedingungen günstige Maßnahme hinzukommt.

Da Netzbetreiber nur unter sehr strengen gesetzlichen Auflagen selbst Batteriespeicher betreiben dürfen, werden zunehmend neue Vertragsbeziehungen zwischen Netzbetreibern einerseits und Betreibern von Batteriespeicher andererseits entstehen müssen, um derartige Vorteile heben zu können.

Grund 2: Die Werthaltigkeit volatiler Erzeugung

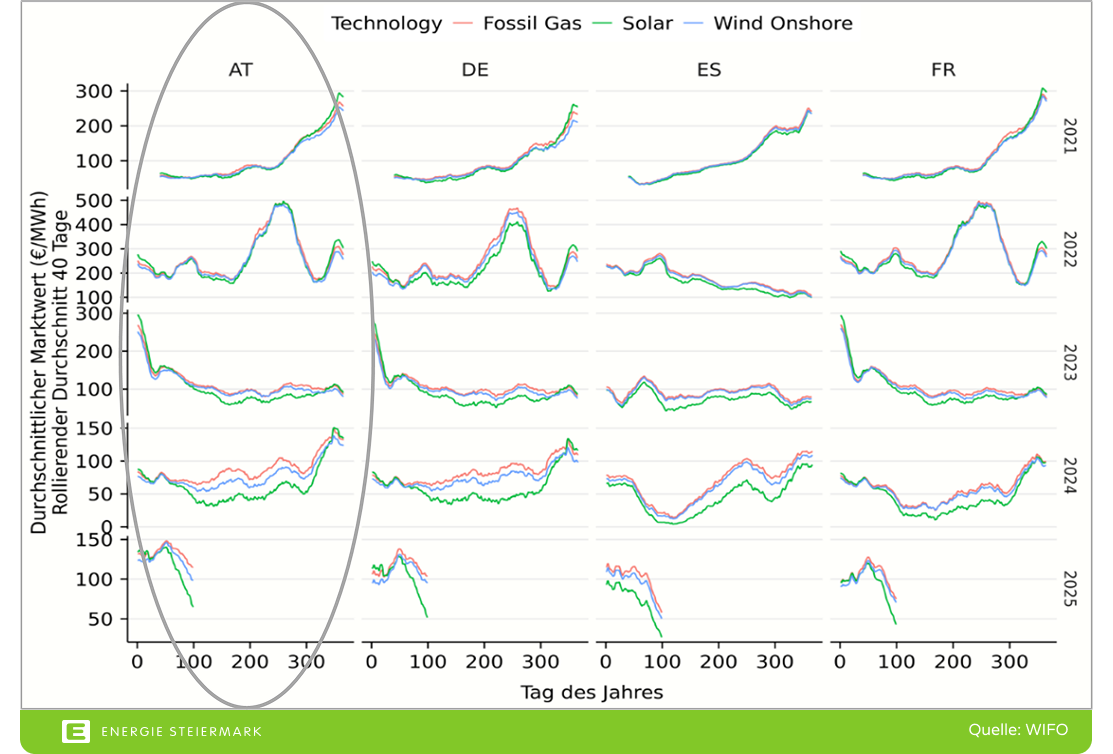

Der Wert einer Technologie, in diesem Fall der PV, ergibt sich aus dem Verhältnis zwischen Kosten und Erlösen. Obwohl die Kosten von PV in den vergangenen Jahrzehnten substanziell gesunken sind, ist deren Werthaltigkeit zunehmend unter Druck. Die erzielbaren Erlöse einer PV-Anlage sind aufgrund des typischen sommer- und mittagsspitzenlastigen Erzeugungsprofils zunehmend eingeschränkt. Das bedeutet, dass PV-Anlagen zeitgleich Strom erzeugen und durch das damit verbundene hohe Stromangebot die Großhandelspreise in gewissen Stunden häufig gering und sogar negativ ausfallen. Bei der PV äußert sich diese Entwicklung in reduzierten „Capture Rates“, wie aus nachstehender Abbildung 2 des WIFO zum „Marktwert von Stromproduktionstechnologien“ hervorgeht.

Abbildung 2: Marktwert: Technologien wie Photovoltaik, die an wenigen Stunden pro Tag mit hoher Saisonalität einspeisen, verlieren bei verstärktem Zubau an Wert, WIFO, 2025

Capture Rates ist der englischsprachige Begriff für den durchschnittlichen Preis, den die Erzeugung von (erneuerbarer) Energie für den verkauften Strom erzielen kann. Die Capture Rates liegen bei der PV oftmals unter jenen anderer Erzeugungsformen wie beispielsweise Windkraft, Wasserkraft oder Gaskraftwerken.

Batteriespeicher haben Einfluss auf die Werthaltigkeit von PV-Anlagen

Die bewusste Abregelung der Erzeugung ist eine von zwei Varianten, um das Verhältnis zwischen Kosten und Erlösen von PV auszubalancieren. Die zweite Variante sind Batteriespeicher. Sie sind die optimale Ergänzung, um über die strukturierte Einspeisung den Wert einer PV-Anlage selbst aktiv steuern zu können („Asset-Optimierung“). Voraussetzung dafür ist immer ein Energiemanagementsystem beim Netzkunden. Aktives Steuern eröffnet Chancen für

- kommerzielle Projekte wie beispielsweise Freiflächen-PV-Anlagen kombiniert mit einer Batterie („Co-Location“),

- für private PV-Anlagen kombiniert mit Heimspeicher-Lösungen („Smart Home“).

Alle Varianten brauchen dafür dynamische Tarife, die sich stündlich ändern und am Großhandelsmarkt orientieren, um der Batteriespeicheranlage eine marktdienliche Fahrweise zu signalisieren. Frei nach dem Prinzip: Ist der Preis niedrig, wird geladen, ist der Preis hoch, wird entladen.

Grund 3: Zunehmende Marktvolatilität

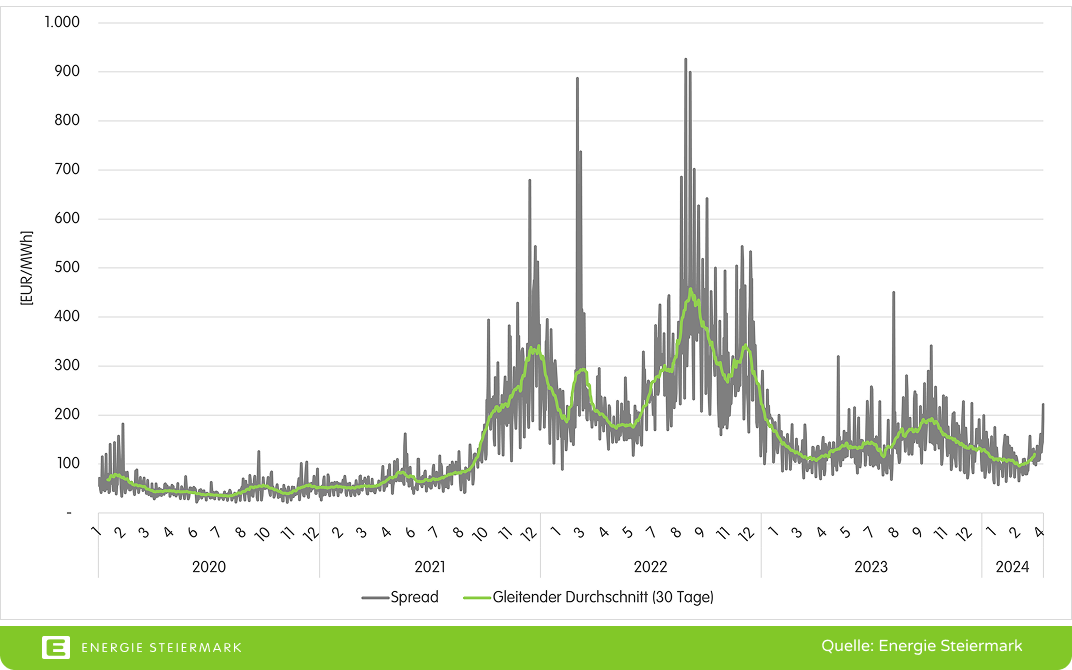

Die Zubaurate volatiler Erzeugungsanlagen wie PV lag in den vergangenen Jahren deutlich über jener von Speicherlösungen. Neben negativen Preisen äußert sich dieser Zustand vor allem in einem Anstieg von sogenannten Preis-Spreads, wie aus Abbildung 3 hervorgeht. Diese Spreads geben die Differenz zwischen dem höchsten und niedrigsten Preis an und spiegeln somit das Ausmaß an Volatilität in einem Markt wider. Das bedeutet, dass Spreads häufiger auftreten werden, solange der Zubau von Speicher nicht nachzieht.

Oder anders betrachtet: Volatilität ist ein guter Grund für Investitionen in Speicherlösungen. In Zeiten niedriger Preise wird Strom bezogen und gespeichert, in Zeiten hoher Preise wird Strom entladen und eingespeist („Arbitrage“). Dieser Anreiz besteht so lange, bis durch eine breite Durchdringung von Speicherlösungen die Spreads weniger werden und kein ausreichender Deckungsbeitrag für weiteren Speicherzubau vorliegt.

In Folge kommt es zur sogenannten Kannibalisierung. Einem Phänomen, das nicht nur bei Speicherlösungen, sondern auch bei anderen Technologien Ausdruck eines gesättigten Marktes ist. Da Batteriespeicher die Werthaltigkeit volatiler Erzeugung aus PV sichern und heben können, könnte damit der Anreiz für den PV-Ausbau steigen. Dadurch steigt wiederrum die Häufigkeit von Spreads, infolge könnte der zwischenzeitlich gesättigte Markt zur Integration von Batteriespeichern abermals anspringen.

Abbildung 3: Preis-Spreads zwischen Herbst 2021 und Frühjahr 2023, Energie Steiermark

So geht's weiter

Mehr zum Thema Speicher und Flexibilitäten erfahren Sie im nächsten ImpulsE-Beitrag. Welche konkreten Ziele und Umsetzungsschritte die Energie Steiermark im Blick hat, wird aus der Strategie zu Speicher- und Flexibilitätsoptionen ab Mai hervorgehen. Also bleiben Sie dran!