Wisiak: Am Beispiel der Oststeiermark zeigen sich für uns die aktuellen Herausforderungen in der Netzplanung besonders gut. Gerade die Oststeiermark ist historisch von einer ländlichen, agrarischen Struktur geprägt und es sind kaum industrielle Verbraucher oder große Einspeiseanlagen vorzufinden. Dementsprechend wurde das Stromnetz im Laufe der 60-iger und 70-iger Jahre auch dimensioniert und errichtet. Heute steht die Oststeiermark im Sachprogramm PV stark im Fokus und weist die meisten dezentralen Erzeugungsanlagen im steirischen Netz auf – und das in einem Netzgebiet, welches historisch für ländliche, agrarische Bedürfnisse ohne große Erzeugungskapazitäten ausgelegt worden ist. Wir begegnen dieser Herausforderung, indem wir gemeinsam mit den Kund:innen und Projektwerbern vor Ort den Ausbaubedarf erheben und in unserer Ausbauplanung berücksichtigen. Das Sachprogramm PV umfasst auch Teile der Oststeiermark. Von den über 700 MWp aus dem Sachprogramm sind schon einige tatsächlich ans Netz gegangen, weitere werden folgen, wenn wir das 110-kV-Netz entsprechend ausgebaut und eine weitere Abstützung aus dem 380-kV-Übertragungsnetz fertig gestellt haben. Oft fehlen jedoch für diese großen PV-Projekte die Zustimmungen der Grundeigentümer oder der lokalen Bevölkerung.

Investitionen in Stromnetze: 80 % der bis 2040 geplanten Investitionen sollen österreichweit in die Verteilnetze fließen. Sie sind die sogenannten Enabler der Energiewende. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den zuletzt hohen Investitionen der Energienetze Steiermark wider. Franz Strempfl und Johannes Wisiak erklären im Doppel-Interview, wie entschieden wird, wann und wo genau Netze ausgebaut und verstärkt werden.

Martina Kiefer: Die Stromnetze sind derzeit fast täglich Gegenstand medialer Berichterstattung. Stehen sie zurecht im Zentrum der Diskussionen?

Strempfl: Wir befinden uns mitten in der umfassendsten Transformation des Energiesystems. Ziel ist, dass bis 2030 100 % des Stromes über das Jahr durchgerechnet aus erneuerbaren Quellen kommt. Folglich müssen Photovoltaik (PV) und Wind massiv ausgebaut und diese Anlagen ans Netz angeschlossen werden. Genau deshalb spielt das Stromnetz eine zentrale Rolle.

Diese Einspeiser sind hochvolatil. Wenn die Sonne scheint und der Wind geht, speisen die Anlagen mit hohen Leistungen ein. Das muss das Netz aufnehmen und zu den Verbraucherschwerpunkten transportieren können. Wenn nun zu dieser Zeit der Verbrauch nicht gegeben ist, gibt es mehrere Möglichkeiten. So sollten beispielsweise künftig Energiemengen vermehrt gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden. Österreichweit fließen rd. 80 % der bis 2040 geplanten Investitionen in die Verteilnetze. Sie sind die Enabler der Energiewende. Für uns als Energienetze Steiermark bedeutet dies, dass sich die jährlichen Investitionsvolumina von ursprünglich rd. 60 Mio. Euro auf über 200 Mio. Euro im Jahr erhöhen. Für die langlebige Netzinfrastruktur ist die frühzeitige und langfristige Planung von besonderer Bedeutung. Der dezentrale Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung, die Integration neuer Verbrauchsformen wie Wärmepumpen, E-Mobilität oder Datenzentren sowie die zunehmende Installation von Energiespeichern unterschiedlicher Technologie erfordern eine zeitnahe, adäquate und koordinierte Ertüchtigung der Netzinfrastruktur.

Jedoch geht manchen der Netzausbau noch immer zu langsam.

Wisiak: In den vergangenen 120 Jahren wurde das Stromnetz als Einbahnstraße konstruiert, so sind historisch alle Stromnetze auf der Welt errichtet worden. Große, eher zentrale Einheiten der Erzeugung speisen in stark ausgebaute Netzknoten ein, von dort wird die Energie über mehrere Spannungsebenen bis in die entlegensten Siedlungen verteilt. Aufgrund der Energietransformation und des damit einhergehenden Ausbaus dezentraler Erzeugung dreht sich dieses System in einer Geschwindigkeit um, die so nicht in der Konstruktion des Netzes abgebildet ist. Die bestehende Netzinfrastruktur ist vor dem Hintergrund dieser neuen Herausforderungen beinahe ausgereizt. Unsere Netze müssen verstärkt, modernisiert, aber vor allem auch massiv digitalisiert werden, um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Wir haben dennoch schon sehr viel geschafft: In unseren Energienetzen kommen wir von rd. 400 Einspeisern in den 2000er Jahren – überwiegend Wasserkraftwerke - zu fast 50.000 Einspeisern im Jahr 2024. Wir wollen erneuerbare Energie dezentral einspeisen, dazu haben wir uns klar bekannt.

Strempfl: In Österreich sind bereits PV-Anlagen mit mehr als 9.000 Megawatt (MW) Leistung an das Stromnetz angeschlossen. Der Ausbau der vergangenen Jahre war getrieben durch die Energiepreiskrise, den Preisverfall bei PV-Modulen, aber auch durch hohe Fördermaßnahmen. Zugleich war dieser Erfolg nur durch die engagierte Arbeit der Netzbetreiber möglich. In der Steiermark sind wir mit der angeschlossenen PV-Leistung schon bei der Hälfte der Zielvorgabe, die bis 2030 vorgesehen ist. Gleichzeitig ist Österreich bei der Versorgungssicherheit im absoluten Spitzenfeld, wir sind unter den top vier Ländern der EU und spielen damit in der „Champions-League“ der Netzbetreiber.

Geht es allen Verteilnetzbetreibern mit diesen Herausforderungen gleich? Oder gibt es innerhalb der Bundesländer große Unterschiede?

Strempfl: Die Investitionserfordernisse sind in ganz Österreich groß, jedoch regional sehr unterschiedlich verteilt. Die Steiermark, Nieder- und Oberösterreich und auch das Burgenland haben die höchsten Zubauraten bei der erneuerbaren Erzeugung. Dort, wo das Sonnendargebot sehr gut ist und die erforderlichen Dach- oder Freiflächen vorhanden sind, dort ist der Netzausbaubedarf hoch. Nicht immer korreliert der Wunsch zum PV-Ausbau mit der vor Ort zur Verfügung stehenden Netzkapazität. Insbesondere in ländlichen Gebieten ergeben sich daraus umfassende Netzausbauerfordernisse in allen Spannungsebenen.

Bevor wir in die Netzplanung eintauchen, erläutern Sie bitte, wie das Netz der Energienetze Steiermark strukturiert ist.

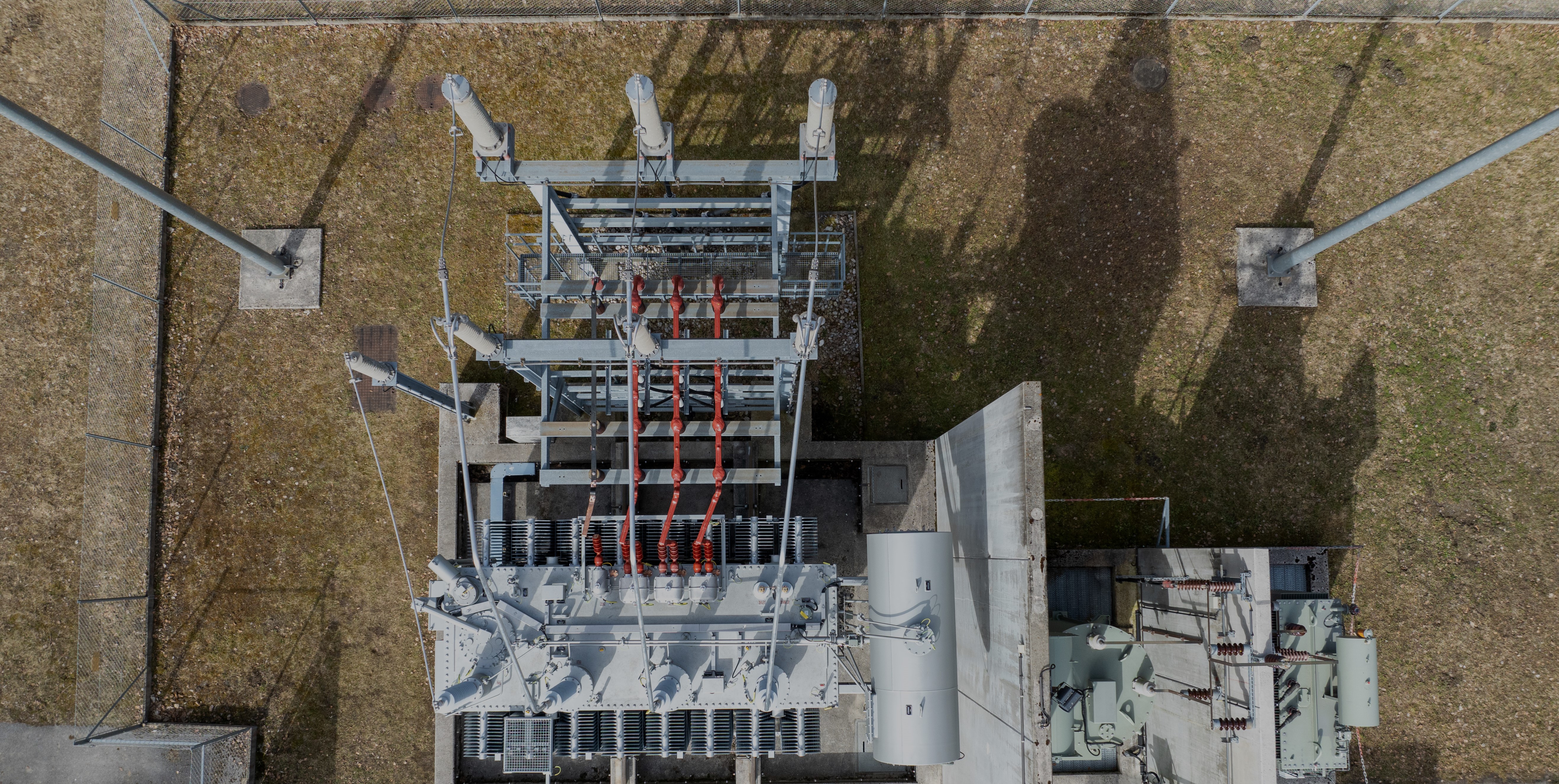

Wisiak: Das Netz der Energienetze Steiermark ist - wie alle Elektrizitätsnetze in Europa - ein historisch gewachsenes. Wenigen ist bekannt, dass die Steiermark im Gegensatz zu anderen Bundesländern eine relativ zersplitterte Energielandschaft aufweist. Dabei ist das steirische Stromnetz untergliedert in ein Hochspannungsnetz (110-kV), das Mittelspannungsnetz (20 und 30-kV) und das Niederspannungsnetz (0,4-kV). Historisch bedingt gibt es in der Steiermark mehr als 40 weitere nachgelagerte kommunale oder private Energieversorger, die ebenfalls Mittel- und Niederspannungsnetze betreiben.

Strempfl: Diese Struktur ist in Österreich einzigartig und bedeutet, dass wir aus unserem Stromnetz nicht nur Kund:innen direkt auf ungefähr zwei Drittel der Fläche der Steiermark versorgen, sondern auch nachgelagerte Netzbetreiber, die an unsere Umspannwerke angeschlossen sind. Dies hat natürlich Auswirkungen auf die Netzstruktur.

Konkret zur Netzplanung: Wie gehen die Energienetze Steiermark mit den veränderten Anforderungen im Energiesystem um?

Wisiak: Wir stellen uns dieser Aufgabe der Transformation mit unserer Gesamtinvestitionsstrategie. Hierzu führen wir jedes Jahr im Rahmen der Mittelfristplanung für einen Zeitraum von 5 bzw. 10 Jahren Bedarfsprognosen, sowohl für die Netzabgabe als auch für die Entwicklung der Einspeiseleistungen unter Berücksichtigung der Kundenanfragen, durch. Zusammen mit den Erkenntnissen aus der Netzzustandsanalyse, des Erneuerungsbedarfs und des Störungsgeschehens werden daraus Investitionsprojekte abgeleitet und priorisiert. Projekte zur Verbesserung der Versorgungssicherheit haben dabei erste Priorität. Bestimmt wird die Sicherheitsrelevanz über verschiedene Parameter wie etwa Störungsausfallszeiten, lokale Häufigkeiten, Leitungen in Waldgebieten beziehungsweise Annäherungen zu Wäldern, Schneesturm, Exposition und so weiter. Wenn punktuell häufiger Störungen auftreten, wird das Projekt prioritär behandelt. Wetterkapriolen fließen auch stärker mit ein.

Die Nachfrage ist also ein wesentlicher Treiber. Woher weiß man, woher der Bedarf genau kommt?

Wisiak: In der Steiermark sind hier aufgrund des hohen Bedarfes vorrangig die industrielle Nachfrage sowie die Vorrangzonen für Wind und PV relevant, welche dazu dienen, die Errichtung von erneuerbaren Erzeugungsanlagen zu beschleunigen. Vorrangzonen, wie die Sachprogramme Wind und PV des Landes Steiermark, sind für uns wichtige Parameter, um möglichst frühzeitig Leitungen und Umspannwerke planen und umsetzen zu können. Ebenfalls verzeichnen wir sehr große Aktivitäten unter dem Titel der Dekarbonisierung in der Industrie. Die Netzplanung bedarf selbstverständlich immer der direkten Gespräche und Rückkopplung mit der Industrie, den potenziellen Einspeisern und den Kund:innen vor Ort.

Strempfl: Zudem gibt es beispielsweise mit der Stromstrategie OE 2024 eine Studie, die den Strombedarf, aber auch die Entwicklung auf der Seite der Stromerzeugung der Zukunft prognostiziert. Solche Studien sind für uns wichtige Anhaltspunkte, um unsere Planungsansätze laufend zu verbessern. Ob sich das Wachstum, sowohl auf der Verbrauchs- als auch auf der Einspeiseseite weiter exponentiell fortsetzen wird, wird vom politischen Rahmen wie beispielsweise dem Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) abhängen.

Ist der ÖNIP bei der Planung auf strategischer Ebene relevant?

Wisiak: Der ÖNIP ist das Rahmenprogramm, an dem wir uns in Österreich orientieren. Als Verteilnetzbetreiber erstellen wir diesen in Zusammenarbeit mit dem Übertragungsnetzbetreiber, der Austrian Power Grid (APG). Unser Beitrag dazu wird unter anderem im sogenannten Netzentwicklungsplan veröffentlicht, welcher sich aus unserer Investitionsstrategie ergibt.

Die Dimensionierung des Netzes ist also ein wahrlicher Balanceakt.

Strempfl: Als Netzbetreiber sind wir verpflichtet, die Netzinfrastruktur so auszubauen, dass unsere Kund:innen mit hoher Versorgungssicherheit Strom beziehen und einspeisen können. Gleichzeitig müssen sowohl der Ausbau als auch der Betrieb und die Instandhaltung des Netzes kostengünstig und effizient sein. Diese Abwägung ist nicht trivial. Zudem unterliegt der Netzbetreiber regulatorischen Vorgaben und ist auch verpflichtet, seine Kosten der Aufsichtsbehörde E-Control (ECA) offenzulegen und Effizienzvorgaben zu erfüllen.

Danke für das Gespräch.